「最近、うちの犬の口が完全に閉じない気がする…」

「口の周りがいつも泡だらけで、よだれも多いな…」

そんな愛犬の様子に気づいたら、それは重度の歯周病が引き起こすサインかもしれません。今回は、口が閉じない、口の周りに泡がつくといった症状で来院した9歳のAコッカースパニエルの症例を例に、犬の歯周病について詳しく解説します。

この患者様は口腔内を詳しく検査した結果、腫瘍や異物は見つかりませんでした。歯周病による激しい痛みが原因で口を閉じられなくなっていると診断されました。

特に、今回診断された「歯周炎」は、歯周病の中でもかなり進行した状態です。歯周病がなぜ口が閉じなくなるほどの痛みにつながるのか。そして日頃のケアでどのように予防できるのか。飼い主さんが知っておくべき情報をまとめました。

犬の歯周病の概要:知らないうちに進行する「歯周病」

犬の歯周病とは、「歯肉炎」と「歯周炎」という2つの病気をまとめた総称です。「歯肉炎」は単純に歯茎が腫れているだけの状態で、「歯周炎」は歯周ポケットができ始め、炎症とともに歯の周囲の構造に変化が起きている状態です。初期の段階ではほとんど症状がないため、飼い主さんが気づかないうちに進行していることがほとんどです。

歯周病が進行すると、歯肉の退縮(歯茎さがり)が起き始め、さらに進行すると歯を支えている骨が溶け、歯がグラグラになったり、抜け落ちてしまったりします。その他、口の中の細菌が血流に乗って全身に広がり、細菌性心内膜炎といった命に関わる病気を引き起こす可能性もあります。今回の症例のように、歯周病が原因で激しい痛みを感じるようになり、口を閉じられなくなるケースもあるのです。

歯肉炎(初期段階)

歯と歯茎の間に歯垢が溜まり、歯茎だけが炎症を起こしている状態です。この段階では、まだ歯を支えている骨には影響はありません。適切な治療で元の健康な状態に戻すことができます。

歯周炎(進行段階)

歯肉炎を放置した結果、炎症が歯茎の奥にある歯周組織(歯を支える骨など)にまで広がってしまった状態です。一度溶けてしまった骨は元に戻らないことが多く、完治は難しくなります。この段階では、歯がグラついたり、抜け落ちてしまいます。また、今回の症例のように激しい痛みで口を閉じられなくなるといった重い症状が現れます。

歯周病は、歯肉炎から始まり、適切なケアを怠ると歯周炎へと進行する病気です。日々の歯磨きや定期的なチェックで、愛犬の口の中を歯肉炎の段階で食い止めましょう。そうすることが、全身の健康を守る上で非常に重要となります。

犬の歯周病の症状:口の異変に気づくことが大切

犬の歯周病は、初期にはほとんど症状が見られません。しかし、進行すると以下のような症状が現れます。

- 口臭がひどくなる:口の中の細菌が繁殖することで、不快な口臭が発生します。

- 歯茎が赤く腫れる、出血する:歯ブラシを当てたときや、硬いものを噛んだときに歯茎から出血します。

- 歯石がつく:歯の表面に黄ばんだり、茶色や黒っぽい固い付着物が見られます。

- ご飯を食べにくそうにする:口の中に痛みがあるため、硬いものを嫌がったり、食べ物を噛むのをためらったりします。

- よだれが増える、血が混じる:痛みや違和感からよだれが増え、炎症や出血によって血が混じることもあります。

- 顔の腫れ:歯の根元に膿が溜まり、顔の一部(特に目の下)が腫れることがあります。

- 口が閉じない:今回の症例のように、歯周病の激しい痛みが原因で、口を閉じることができなくなる場合があります。

これらの症状は、歯周病が進行しているサインです。小さな変化でも見逃さず、愛犬の口の中をよく観察する習慣をつけましょう。

犬の歯周病の原因:歯垢と歯石の蓄積

犬の歯周病の最大の原因は、歯垢(プラーク)と歯石の蓄積です。

- 歯垢(プラーク):食べ物のカスと細菌が混ざり合って、歯の表面に付着したベタベタした塊です。これは歯磨きで簡単に落とすことができます。

- 歯石:歯垢が唾液中のミネラルと結合し、硬く石灰化したものです。わずか3日〜5日で歯石に変わると言われています。歯石は歯ブラシでは除去できません。動物病院でスケーリング(歯石除去)を行う必要があります。

この歯石が歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)に溜まり、そこに歯周病菌が繁殖することで、炎症が引き起こされます。炎症はさらに深部へと進行し、最終的には歯を支える骨を破壊してしまうのです。今回の症例では、重度の歯石沈着が歯周炎を悪化させ、激しい痛みを引き起こしたと考えられます。

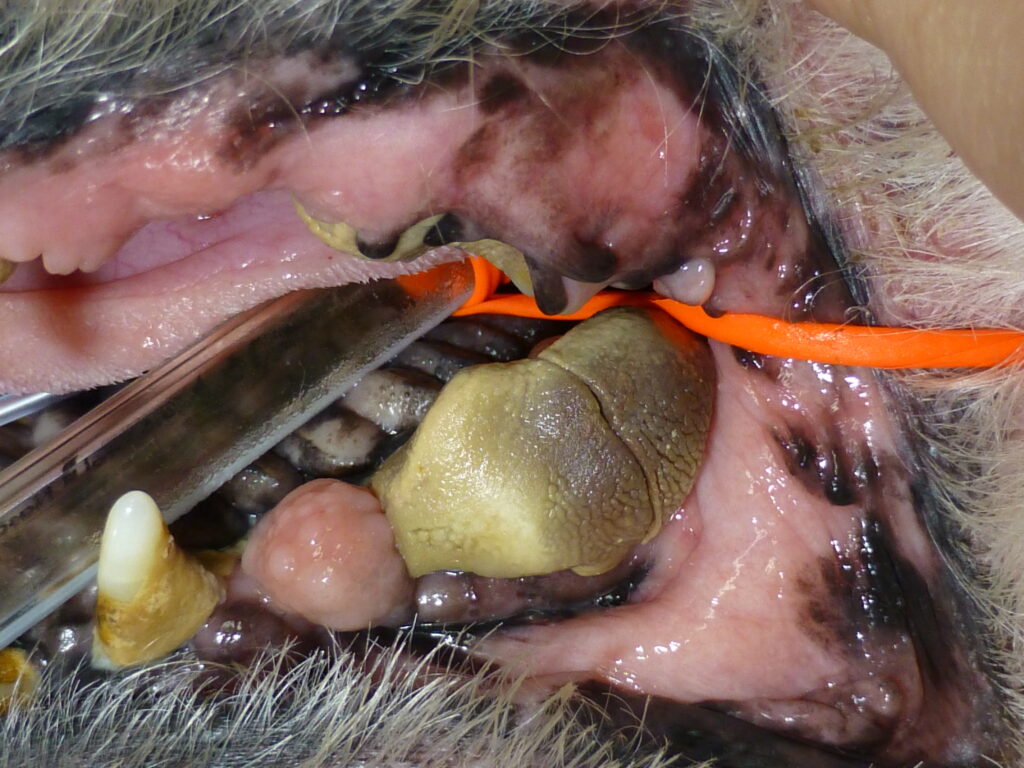

以下は重度の歯石沈着の症例写真です。

犬の歯周病の検査・診断:全身麻酔下での検査がおススメ

歯周病を正確に診断するためには、全身麻酔下での検査が必要です。ただし、検査のためだけに全身麻酔をかけるのは患者様の負担も費用も増えてしまうので、歯石が付き始めたら、もしくは症状に気づいたら早めに歯石除去(スケーリング)を前提に検査と処置をお勧めしています。

犬の歯周病の治療:歯石除去と抜歯が中心

歯周病の治療は、全身麻酔下で行われる「歯石除去(スケーリング)」が基本です。

- スケーリング:超音波スケーラーという器具を使い、歯石を除去します。歯の表面だけでなく、歯周ポケットにある歯石も取り除きます。

- ポリッシング:歯石を除去した後の歯の表面はザラザラしているので、ポリッシングすることで滑らかにし、歯垢がつきにくい状態にします。

- 抜歯:歯を支える骨が溶けてグラグラになった歯や、根元に膿が溜まっている歯は、痛みの原因となるため抜歯します。

- 抗生物質:炎症がひどい場合や、抜歯を行う場合は、細菌感染を抑えるために抗生物質を使用します。

犬の歯周病の予防:毎日の歯磨きが最大の予防法

一度歯周病になってしまった歯は元には戻りません。しかし、日々のケアで新たな歯周病の進行を抑えたり、歯周病予防が可能です。

- 毎日の歯磨き:これが最も効果的な予防法です。歯周病の原因となる歯垢を毎日取り除くことで、歯周病の発症を大幅に抑えられます。

- デンタルケアグッズの活用:歯磨きが難しい場合は、歯磨き効果のあるおもちゃ、デンタルガム、口腔ケア用の液体などを活用するのも良いでしょう。

- 定期的な獣医でのチェック:少なくとも年に一度は獣医師に口の中をチェックしてもらい、必要であればクリーニング(スケーリング)を検討しましょう。

まとめ:口の異変は全身のSOSサイン

口が閉じない、口の周りに泡がつくといった症状は、ただの「口のトラブル」ではありません。「全身の健康が危機に瀕している」という愛犬からのSOSかもしれません。今回の症例の犬も、重度の歯周病が原因で激しい痛みを感じていたと考えられます。

犬の歯周病は、見過ごされがちですが、進行すると取り返しのつかない事態になります。だからこそ、日々の歯磨きを習慣にし、愛犬の口の中をよく観察してあげることが大切です。

もし、愛犬の口に少しでも異変を感じたら、放置せず、まずは獣医師に相談してみましょう。あなたの小さな気づきが、愛犬の未来を守る大きな一歩となります。