耳道腫瘤・腫瘍とは?

犬の耳にできる腫瘤や腫瘍は、良性から悪性まで様々な種類があります。耳は耳介(耳たぶ)と外耳道(耳の穴から鼓膜まで)に大別され、それぞれ異なる組織で構成されています。そのため、発生する腫瘤・腫瘍の種類も多岐にわたります。

耳の腫瘤・腫瘍は、見た目には小さくても、悪性である可能性があります。また、耳道内を閉塞して炎症や感染を引き起こす可能性があります。そのため、早期の発見と適切な診断、治療が重要です。特に耳道内に発生する腫瘤は、外から見えにくく発見が遅れがちです。また、難聴や激しい痛みの原因となることもあります。

耳道腫瘤・腫瘍の症状

症状は発生部位、腫瘤の大きさ、悪性度、増殖の速さなどによって異なります。

耳介の腫瘤(外から見える場合)

- しこり・こぶ: 耳たぶやその周囲に、様々な大きさ、形、硬さのしこりが見られます。毛が生えていることもあれば、脱毛していることもあります。

- 皮膚の変化: 赤み、ただれ、かさぶた、潰瘍、出血などを伴うことがあります。

- かゆみ・痛み: 腫瘤自体がかゆみを引き起こしたり、触ると痛がったりすることがあります。

- 見た目の変化: 耳の形が変形したり、重さで耳が垂れ下がったりすることもあります。

外耳道の腫瘤(外から見えにくい場合)

- 慢性的な外耳炎症状: 最も一般的な症状です。耳のかゆみ、赤み、耳垢の増加、悪臭などが持続したり、繰り返されたりします。通常の外耳炎治療に反応しにくいことがあります。

- 耳垢の増加・性状変化: 黒っぽい、黄色っぽい、ドロドロした、あるいは血が混じった耳垢が大量に出ることがあります。

- 耳を掻く・頭を振る: かゆみや違和感のため、頻繁に耳を掻いたり、頭を振ったりする仕草が見られます。

- 耳の痛み: 耳を触られるのを嫌がる、耳を垂らす、キャンと鳴くなどの痛みのサインが見られます。

- 難聴: 腫瘤が耳道を閉塞することで、聴力が低下することがあります。

- 顔面神経麻痺: まれに、腫瘍が顔面神経を圧迫し、瞬きができない、よだれが出る、顔が歪むなどの症状が見られることがあります。

- 口を開けるのを嫌がる: 顎関節に近い部分に腫瘤ができると、口を開けるときに痛むことがあります。

これらの症状は、他の耳の病気(外耳炎、耳血腫など)と似ていることも多いです。そのため、自己判断せずに獣医師による正確な診断が不可欠です。

耳道腫瘤・腫瘍の原因

犬の耳にできる腫瘤・腫瘍の明確な原因が特定できないことも多いです。いくつかの要因が関与していると考えられています。

遺伝的要因

特定の犬種に発生しやすい腫瘍の種類があります。例えば、アメリカン・コッカー・スパニエルでは耳垢腺腫や腺癌がよく知られています。 遺伝的な素因が、特定の細胞の異常な増殖を引き起こす可能性が示唆されています。

慢性的な炎症・刺激

- 慢性的な外耳炎は、耳道内の細胞が常に刺激を受け、過形成(細胞が増殖して組織が厚くなること)や、最終的に腫瘍化につながる可能性があります。特に、耳垢腺が慢性的な炎症によって過剰に増殖し、腫瘍に移行するケースが見られます。

- アレルギー性皮膚炎によって慢性的な外耳炎が続く犬は、耳道内の腫瘤のリスクが高まることがあります。

- 耳掻きなどの過度な刺激も、組織の変化を誘発する可能性が指摘されています。

加齢

高齢の犬では細胞の異常な増殖が起こりやすくなるため、腫瘍の発生リスクが高まります。良性腫瘍も悪性腫瘍も、年齢とともに発生頻度が増加する傾向にあります。

これらの要因が単独または複合的に作用し、耳の様々な組織の細胞が異常に増殖して腫瘤・腫瘍を形成すると考えられています。

耳道腫瘤・腫瘍の検査/診断

耳の腫瘤・腫瘍の確定診断と治療方針の決定には、以下の検査が総合的に行われます。

<視診・触診>

耳介や外耳道のしこりの有無、大きさ、形状、硬さ、可動性、圧痛などを確認します。 リンパ節の腫れなど、転移の兆候がないかも確認します。

<耳鏡検査>

耳鏡を用いて、外耳道の奥や鼓膜の状態を詳しく観察します。これにより、耳道内の腫瘤の大きさ、位置、形状、他の病変の有無などを確認できます。 腫瘤が耳の穴をふさいでいるような場合は、必要に応じて硬性鏡やCTを用いた検査をお勧めすることもあります。

<細胞診>

腫瘤の一部を針で吸引したり、表面を擦過したりして細胞を採取し、顕微鏡で観察します。これにより、腫瘍の種類をある程度推定することができます(良性か悪性か、何の細胞由来かなど)。比較的簡便に行えますが、確定診断には至らないこともあります。

<病理組織検査>

外科的に腫瘤全体または一部を切除し、組織を詳しく調べる検査です。これが腫瘍の確定診断と悪性度の評価に最も重要となります。これにより、正確な腫瘍の種類を特定し、今後の治療方針や予後を判断します。

耳道腫瘤・腫瘍の治療法

耳の腫瘤・腫瘍の治療法は、腫瘤の種類(良性か悪性か)、大きさ、発生部位、悪性度、ステージ、犬の全身状態などによって異なります。

<外科手術>

- 耳介の腫瘤: 良性であれば局所的な切除で完治が期待できます。悪性の場合や、再発リスクが高い場合は、広範囲に切除する必要があります。

- 外耳道の腫瘤: 良性の場合でも、耳道を閉塞している場合は切除が必要です。悪性の場合(耳道腺癌など)は、腫瘍の広がりによっては、耳道全体を切除する手術が必要となることがあります。これは、聴力への影響や顔面神経麻痺などの合併症のリスクがある、難易度の高い手術です。

<化学療法(抗がん剤治療)>

転移が見られる場合や、非常に悪性度が高く転移のリスクが高い腫瘍(肥満細胞腫など)に対して、全身的な治療として化学療法が検討されることがあります。

<対症療法>

痛みがある場合は鎮痛剤、細菌感染を伴っている場合は抗生物質など、症状を緩和するための治療が行われます。

治療法の選択は、獣医師と十分に相談し、それぞれの治療法のメリットとデメリット、リスクを理解した上で決定することが重要です。

耳道腫瘤・腫瘍の症例

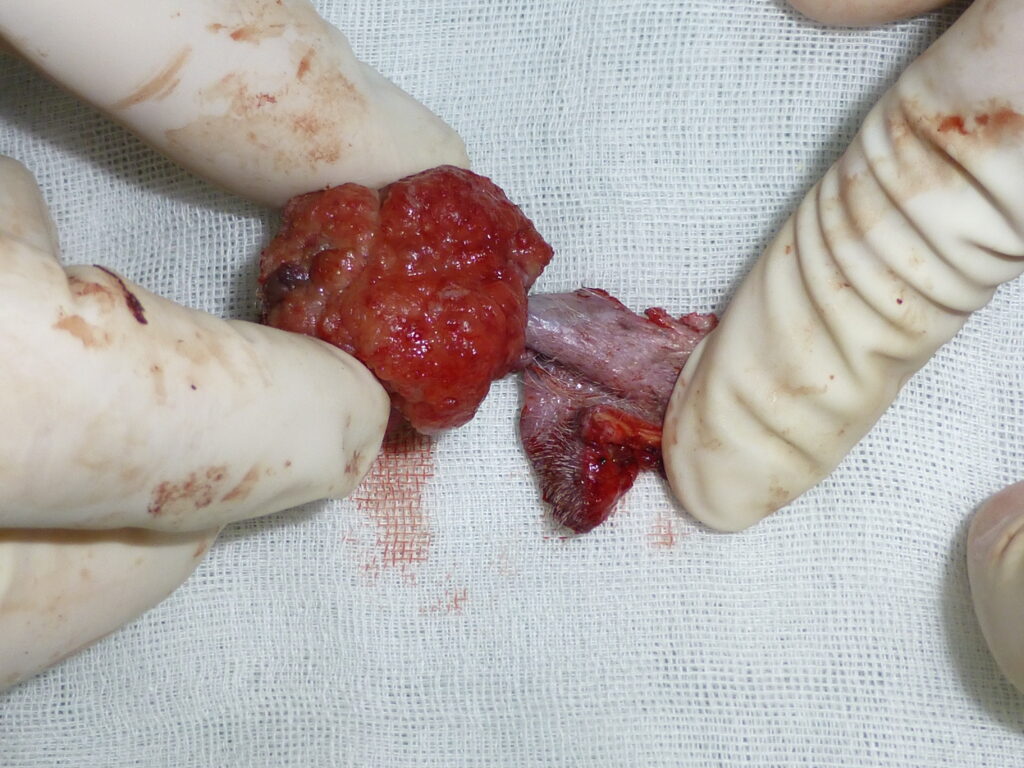

13歳、シーズー

半年くらい前から耳にできものができて徐々に大きくなり、出血したり、臭いのある汁が出るとのことで来院されました。耳の穴の入り口付近に赤いカリフラワー状の腫瘤があり、表面は自壊していました。カリフラワー状の腫瘤の根元は茎のように外耳道壁に伸びており、境界がはっきりとわからなかったため、垂直耳道切除術により摘出をおこないました。病理検査は飼い主様の希望により行っていないので、診断はついていません。

まとめ

犬の耳の腫瘤・腫瘍を完全に予防することは難しいです。しかし、発生リスクを低減したり、早期に発見したりするためにできることがあります。

<定期的な耳のチェックとケア>

- 日頃から耳の汚れ、臭い、赤み、腫れ、しこりの有無を注意深く観察しましょう。

- 特に垂れ耳の犬種は、耳道が蒸れやすく炎症を起こしやすいです。定期的な耳掃除(耳の奥までは行わない)や、必要に応じてトリミングで通気性を良くするなどのケアが重要です。

<慢性的な外耳炎の早期治療と管理>

- 外耳炎の症状が見られたら、放置せずに早めに動物病院を受診し、適切な治療を受けましょう。慢性化させないことが、腫瘍のリスクを減らす上で重要です。

- アレルギー体質の犬の場合、アレルギーの適切な管理を行うことで、外耳炎の再発を抑えられます。

<定期的な健康診断>

特に高齢の犬では、定期的な健康診断の際に耳もチェックしてもらいましょう。

<異常の早期発見と受診>

耳に「できものがある」「触ると痛がる」「耳を頻繁に掻く」「耳から変な臭いがする」「耳垢の量が増えた」などの異常が見られたら、自己判断せずに速やかに動物病院を受診しましょう。早期に診断し、治療を開始することが、良い予後につながります。

耳の腫瘤・腫瘍は、犬の快適な生活に大きな影響を与える可能性があります。飼い主さんの日頃の注意深い観察と、獣医師との連携が、愛犬の耳の健康を守る上で非常に重要となります。